铭记抗战历史 致敬抗联英烈|白马石永忆英雄魂

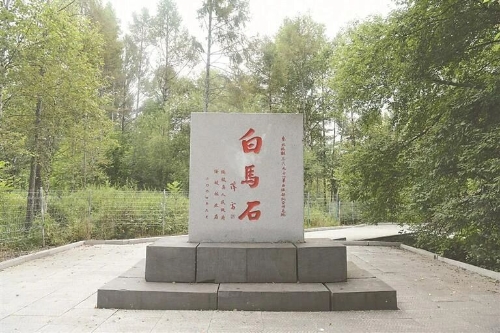

白马石题词石碑

“我们脚下的这片土地,就是白马石森林公园。正是在这里,曾见证了北满抗联西征部队胜利会师的史诗壮举……”日前,站在东北抗联遗址白马石森林公园,绥棱县文旅局局长田刚的深情讲述,将人们的思绪悄然拉回到了那个战火纷飞的年代。

在绥棱的林间深处,有一块形似休憩白马的巨石静静矗立,默默守望着昔日抗联英雄踏过的征程。1938年,日寇妄图以“满洲国三年治安肃正计划”剿灭东北抗联,北满抗联部队毅然踏上西征之路,而白马石,便是他们约定会师的坐标。作为西征会师地与秘密联络站,这块巨石如不朽丰碑,镌刻着抗联将士的英雄事迹。

站在东北抗联遗址白马石森林公园门口,一面30米长的西征会师浮雕墙庄严矗立。绥化市退役军人事务局局长赵士涛指尖轻抚古铜色的浮雕,介绍说:“这上面定格的,正是抗联战士在白马石会师、建密营、传密信、召开会议的珍贵场景……”

当年的西征,路途艰险超乎想象。山高林密,荆棘丛生,战士们不仅要应对恶劣的自然环境,还要时刻警惕敌人的围追堵截。粮食短缺时,他们只能以树皮、野菜充饥;寒冬腊月,许多战士衣着单薄,手脚被冻伤,但从未有一人退缩。“东北抗联歌曲《露营之歌》里‘火烤胸前暖,风吹背后寒’的歌词,正是那段抗战岁月的真实写照。这首歌创作于西征途中,‘团结起,夺回我河山’也饱含着他们对胜利的坚定信念。”赵士涛目光坚定,在其著作的《黑土壮歌》中收录了西征的篇章。

历经6个多月的艰难跋涉,抗联第三、六、九、十一军分批抵达白马石,胜利会师。1939年4月至1943年8月,中共北满省委机关在绥棱老金沟一带建立密营,绥棱也成为北满地区党的地下工作和抗日游击战争的指挥中心。金策、李兆麟、冯仲云等多次在这里召开会议,不仅部署了对日军交通线的破袭战,还推动了“扩红”(动员群众参军)、“建密营”(储备物资)等工作。白马石会师在北满抗战最困难的时候保住了革命火种,更点燃了抗日战争胜利的新希望。

沿曲折栈道前行,田刚指向远方:“我们正沿着当年西征方向前进!前面的村子叫张家湾,当年曾有援抗群众张大嫂,将家中粮食悉数献给抗联,助战士们渡过难关,这正是‘军民鱼水情’的生动注脚。”行至抗联西征会师地纪念碑前,已故抗联老战士、黑龙江省原省长陈雷题写的“白马石”三个大字,在大理石碑上愈显肃穆。1938年4月,陈雷被任命为抗联六军军部组织科长,随后被派遣到二师负责政治工作并参加第一批西征。路过张家湾河时,河水暴涨,前有河水拦路,后有日军追击,战士们长途跋涉,体力不支,伤病严重,许多抗联战士牺牲在张家湾河畔。纪念碑背面,刻着陈雷离休后重返故地所作《张家湾》歌词:“洪水涨,浪潮翻,多少战士牺牲在河滩……千重岭,万重关,西征路上充满了艰险。”字字映照当年实景,句句饱含战友深情。

薪火相传,热土铭记。抗联精神是镌刻在这片土地上的宝贵财富。绥棱人将红色基因融入血脉,在发展中传承初心。2021年,当地争取到红色美丽村庄建设资金,建成白马石森林公园。如今这里已成为省级文物保护单位、省级爱国主义教育基地和党员干部培训主阵地,每年都有大批党员、学生和群众专程前来参观学习。人们通过聆听抗联故事、重走抗联路、开展主题党日活动等方式,沉浸式接受精神洗礼。以其为原型创作的大型龙江剧《白马石》,被省文旅厅列为建党百年优秀剧目,获老区红色文化优秀奖,让“白马石”的故事得以代代相传。

“在编撰《黑土壮歌》一书,撰写‘白马石从天而降 西征部队胜利会师’‘抗联西征到绥化 白山黑水传薪火’这两个章节时,我深切感受到西征在抗联史上的重大意义……”赵士涛感慨道,“八十载烽烟散尽,抗联战士们光辉的名字与英勇的事迹,不仅深深镌刻在白马石上,更永远铭记在龙江人民的心中。”

离开白马石森林公园时,回望园内的花海,阳光洒在娇艳的花瓣上,宛如这片红色沃土上绽放的英雄之花。它们簇拥着鲜红的党旗,仿佛在诉说:抗联精神从未远去,仍以最炽热的姿态守护着这片土地。而如今的我们,正沿着新时代的征程,带着这份精神力量,续写着属于这片热土的崭新辉煌。